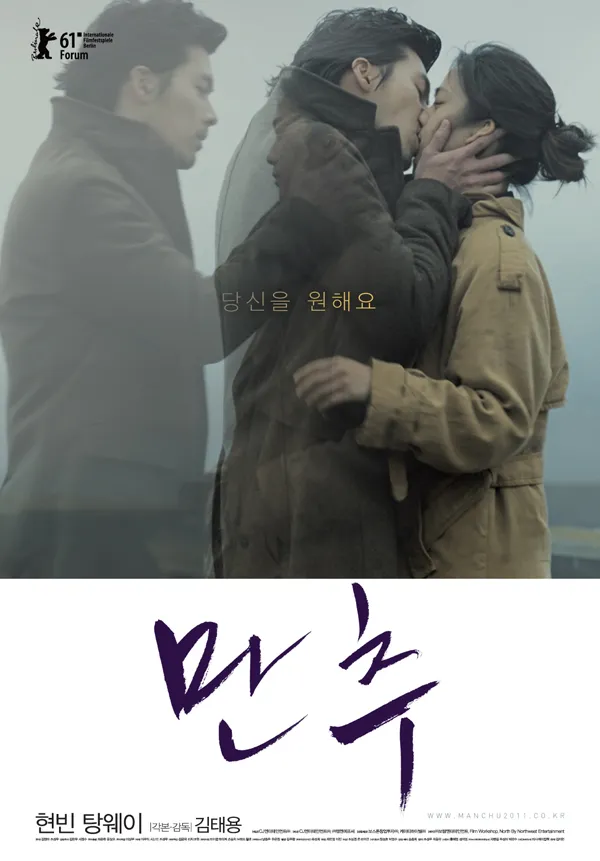

김승옥의 <서울, 1964년 겨울>은 두고두고 기억에 남는 작품이다. 며칠 전 김태용 감독의 <만추>를 보고 나서 이 소설이 다시 떠올랐다. 두 작품이 주는 느낌이 비슷했기 때문이다.

<만추>는 차갑고 부조리가 가득한 현실 속에서 살아가는 주인공들을 그린다. 훈과 애나의 삶은 성공적이지도, 특별히 신나지도 않다. 오히려 비극이 예정되어 있고, 그 불길한 예감은 틀리지 않는다. 영화를 보면서 "이런 감정을 어디서 느꼈더라?" 하고 떠올린 작품이 바로 <서울, 1964년 겨울>이었다.

알고 보니 <만추>의 원작이 1966년에 개봉한 영화였다. 1960년대 대한민국 도시의 분위기가 두 작품을 비슷하게 만들었을지도 모르겠다.

1964년 겨울, 서울의 어느 밤

<서울, 1964년 겨울>은 제목 그대로 1964년 서울의 겨울밤을 배경으로, 세 명의 남자가 하룻밤을 함께 보내는 이야기다. ‘나’와 ‘안’, 그리고 중년 남자가 등장하지만, 그들은 서로를 알지 못하는 사이다.

중년 남자는 고향에서 실패한 후 서울에 올라와 방황하고 있었다. 서울의 차가운 현실, 그리고 겨울밤의 싸늘한 공기가 이들을 하나로 묶어 주었다. 그들은 술을 마시고 대화를 나누다가 결국 여관에서 하룻밤을 보내기로 한다.

그러나 중년 남자는 어딘가 불안해 보였고, 스스로 목숨을 끊을 것 같은 기운을 풍겼다. 결국, ‘나’와 ‘안’은 그와 같은 방에서 자기를 거부하고 각자 방을 잡는다.

다음 날 아침, 안이 ‘나’를 깨워 중년 남자가 죽었다고 알린다. 두 사람은 성급히 여관을 빠져나온다. 그리고 비극적인 사건을 뒤로한 채, 괴로움을 나누는 대화를 한 후 헤어진다.

<무진기행>을 읽고 찾아간 <서울, 1964년 겨울>

나는 처음 <서울, 1964년 겨울>을 읽게 된 이유가 <무진기행> 때문이었다.

<무진기행>은 감각적이고 아름다운 문장과 감수성 넘치는 분위기, 그리고 지나치게 현실적인 이야기가 인상적이었다. 20세기의 한국 문학은 대체로 우울한 정서를 담고 있지만, <무진기행>은 여행의 설렘과 그 속에서 벌어지는 로맨스를 통해 차가운 현실의 온도를 조금은 높여 주었다.

비슷한 느낌의 작품을 더 읽고 싶어 같은 작가의 <서울, 1964년 겨울>을 펼쳤다. 그러나 제목에서부터 느껴지는 차가움 때문인지, 아니면 배경이 서울이라는 대도시라서 그런지 이 작품은 훨씬 더 싸늘하고 아팠다.

소설의 시작: 1964년 겨울, 서울

1964년 겨울을 서울에서 지냈던 사람이라면 누구나 알고 있겠지만, 밤이 되면 거리에 나타나는 선술집 -- 오뎅과 군참새와 세 가지 종류의 술 등을 팔고 있고, 얼어붙은 거리를 휩쓸며 부는 차가운 바람이 펄럭거리게 하는 포장을 들치고 안으로 들어서게 되어 있고, 그 안에 들어서면 카바이드 불의 길쭉한 불꽃이 바람에 흔들리고 있고, 염색한 군용(軍用) 잠바를 입고 있는 중년 사내가 술을 따르고 안주를 구워 주고 있는 그러한 선술집에서, 그날 밤, 우리 세 사람은 우연히 만났다.

나는 이 문장을 읽으며 거리감을 느꼈다. 이유는 간단했다. 나는 1964년 겨울을 서울에서 보낸 적이 없기 때문이다.

그 시절 서울의 풍경을 알지 못한다. 카바이드 불이 무엇인지, 밤이면 거리에 선술집이 어떻게 나타나는지도 알 턱이 없다. 그리고 우연히 만난 세 사람이 왜 함께 술을 마시게 되는지조차 이해하기 어려웠다.

지금 같으면 대부분 혼술(혼자 술을 마시는 것)을 할 텐데, 어떻게 모르는 사람들끼리 자연스럽게 술을 마시고 대화를 나눌까? 거리감이 느껴졌지만, 대화가 이어지면서 점점 흥미가 생겼다.

"파리를 사랑하십니까?" – 가벼운 대화 속에 숨겨진 것들

자기소개들은 끝났지만 그러고 나서는 서로 할 얘기가 없었다. 잠시 동안은 조용히 술만 마셨는데 나는 새카맣게 구워진 군참새를 집을 때 할 말이 생겼기 때문에 마음속으로 군참새에게 감사하고 나서 얘기를 시작했다.

"안 형, 파리를 사랑하십니까?"

"아니요, 아직까진......." 그가 말했다. "김 형은 파리를 사랑하세요?"

"예."라고 나는 대답했다. "날 수 있으니까요. 아닙니다. 날 수 있는 것으로서 동시에 내 손에 붙잡힐 수 있는 것이니까요. 날 수 있는 것으로서 손안에 잡아 본 적이 있으세요?"

나는 처음 이 대화를 보고 웃었다. ‘파리’라길래 당연히 프랑스 파리를 말하는 줄 알았다. 그러나 여기서 말하는 파리는 여름에 날아다니는 곤충 파리였다.

질문도 엉뚱하고 대답도 묘했다. "아니요, 아직까진..."이라는 대답은 뭔가 의미심장했다.

이들의 대화는 가볍고, 심지어 유머러스하다. 그러나 그것은 지나치게 현실적인, 너무나도 아픈 현실을 정면으로 마주할 수 없기 때문이었을 것이다.

현실을 정면으로 바라보기 어려운 이유

중년 남자는 아내가 죽자 그 시체를 팔아 돈을 받았다. 배우자의 주검마저도 돈으로 바꾸어야 살아갈 수 있는 현실. 이들은 그런 부조리한 세상에서 살아가고 있었다.

그렇다면 이런 현실에서 어떻게 버틸 수 있을까?

👉 비껴가야 한다. 그래야 살 수 있다.

여관에서 ‘김’은 숙박계에 거짓 이름, 거짓 주소, 거짓 나이, 거짓 직업을 적는다. 왜일까?

👉 자기 자신으로 살아가기 벅찬 세상이기 때문이다.

1960년대 서울, 정치는 혼란스럽고 경제는 최악이었다. 사람들은 지뢰밭을 걷듯 조심스럽게 살아야 했다. 전날 밤 함께 술을 마신 사람이 죽었어도 아는 체하지 말고 떠나야 하는 시대였다.

이것을 단순히 "현대인의 고독"이라 할 수 있을까? 아니다. 어떻게든 살아남기 위한 처세술이었다.

"자, 여기서 헤어집시다. 재미 많이 보세요."

현실은 차갑고 아프다. 그러나 김의 마지막 인사에는 묘한 여운이 남는다. 위의 말은 이런 뜻이 아닐까?

👉 "그래도 재미 보면서 살아남아라."

그때는 그랬다.

다들 너무 아팠다.

김승옥의 **「서울, 1964년 겨울」**은 단순히 현대인의 고독을 이야기하는 작품이 아닙니다. 그보다 훨씬 더 날카롭고, 훨씬 더 쓰라린 현실을 담고 있습니다. 이 소설을 읽으며 여러분은 어떤 감정을 느끼셨나요? 그리고 만약, 여러분이 1964년 겨울의 서울에 있었다면 어떻게 살아남으셨을까요?

'책과 문학 > 한국단편소설' 카테고리의 다른 글

| [한국단편소설] 임철우 "사평역"_희미하게 남은 웃음 한 조각 (1) | 2026.01.21 |

|---|---|

| [한국단편소설] 공지영 "고독"_고독할 수 없어서 고독한 사람 (0) | 2023.01.29 |

| [한국단편소설] 박완서 "조그만 체험기"_원한이라는 미세먼지 (1) | 2022.12.27 |

| [한국단편소설] 이범선 "표구된 휴지"_국보급 휴지라... (1) | 2022.12.20 |

| [한국단편소설] 황순원 "필묵장수"_버선과 매화 (0) | 2022.12.17 |